Диабетическая микроангиопатия и нейропатия. Попытка классификации

В.М. Кошкин, А.В. Каралкин, И.В. Кошкина, О.Д. Насташева, Е.А. Алексеева

НИИ клинической хирургии, Москва, Россия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет, осложнения, микроциркуляция.

Введение: диабетическая нейропатия – это общее название группы различных состояний. Наиболее часто встречается диффузная полинейропатия, при которой повреждаются дистальные периферические нервы (в основном нижних конечностей) и вегетативная нервная система. Это классическое осложнение сахарного диабета (СД), постепенно прогрессирующее вместе с основным заболеванием. Оно часто ассоциируется с другими поздними осложнениями СД.

В основе диффузной полинейропатии лежат расстройства микроциркуляции (микроангиопатия). В микрососудах скелетных мышц имеются две системы кровотока, позволяющие наиболее эффективно адаптировать микроциркуляцию (МКЦ) к имеющимся в данный момент потребностям того или другого органа в притоке крови. Это капиллярный и шунтирующий кровоток. Они резко отличаются скоростью кровотока. Если 1 мкм крови через капилляр диаметром 10 мкм проходит в течение 6 часов, то тот же объем крови через артериоло-венулярные анастомозы проходит всего за 2 секунды.

Микрошунтирующий кровоток существует наравне с транскапиллярным, являясь явлением физиологическим, носящим приспособительный характер. Их гемодинамическое значение определяется тем, что их диаметр почти в 10 раз больше диаметра капилляров и скорость тока крови в них, соответственно, несравненно выше, чем в нутритивных капиллярах. При этом времени для осуществления полноценного транскапиллярного обмена крайне недостаточно.

Механизмом компенсации данного феномена является повышение венозного давления, что замедляет скорость тока крови в микрососудах и, тем самым, создает более благоприятные условия для осуществления транскапиллярного обмена.

Цель: попытка классифицировать нарушения микроциркуляции при диабетической микроангиопатии.

Материалы и методы: для исследования МКЦ мы использовали комплексный метод включающий высокочастотную ультразвуковую флоуметрию (СП Минимакс, Санкт-Петербург) и радионуклидный метод с использованием в качестве радиофармпрепарата Технеций 99 м.

Обследовано 67 больных СД и диабетической нейропатией. В первом исследовании оценивали скорость микрокровотока – чем хуже МКЦ, тем медленнее скорость тока крови по микрососудам. При радиоизотопном исследовании сначала происходит постепенное замедление выведения РФП (на этапе нутритивного тока крови), затем начинается его ускоренное выведение.

Данный феномен может быть объяснен только с позиции усиления шунтирующего тока крови (в случаях ускорения клиренса РФП у больных с тяжелыми стадиями артериальной недостаточности радиоизотопное исследование показало, что скорость тока крови при ультразвуковом исследовании продолжала прогрессивно замедляться.

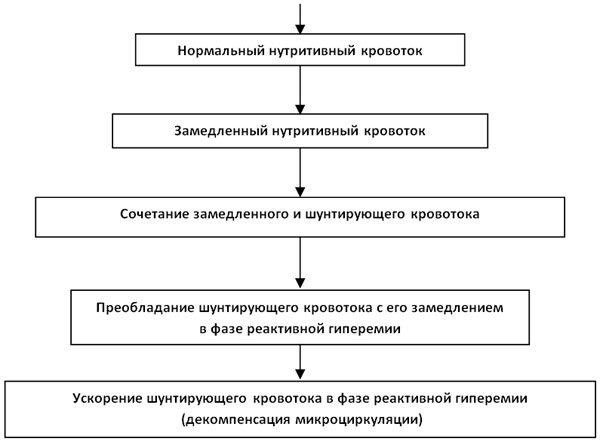

Результаты: схематически динамику прогрессирования МКЦ-нарушений при СД 2 типа можно представить следующим образом:

Обсуждение: замедление тканевого кровотока в фазе реактивной гиперемии мы объясняем компенсаторным усилением нутритивного кровотока в постишемическом периоде, что способствует улучшению транскапиллярного обмена. При более тяжелых стадиях артериальной недостаточности реакция микрососудов может быть другой – дальнейшим ускорением выведения РФП в период реактивной гиперемии (при продолжающемся снижении скорости тока крови по данным высокочастотной ультразвуковой флоуметрии, иначе говоря при усилении шунтирующего кровотока). При этом нарушения микроциркуляции становятся особенно тяжелыми.

Непосредственным механизмом компенсации нарушенной МКЦ является повышение венозного давления в зоне поражения, что способствует замедлению шунтирующего тока крови и созданию, таким образом, более благоприятных условий для транскапиллярного обмена.